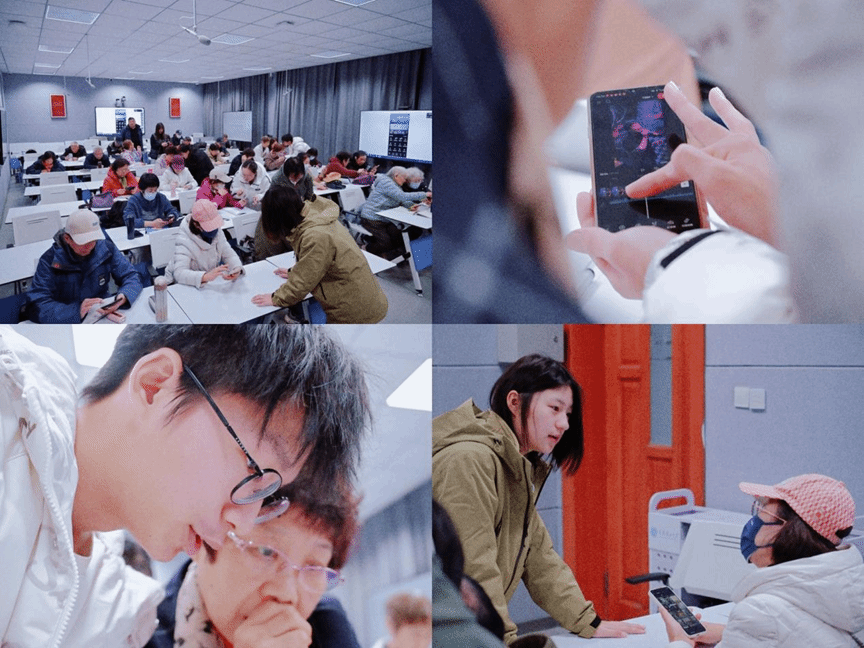

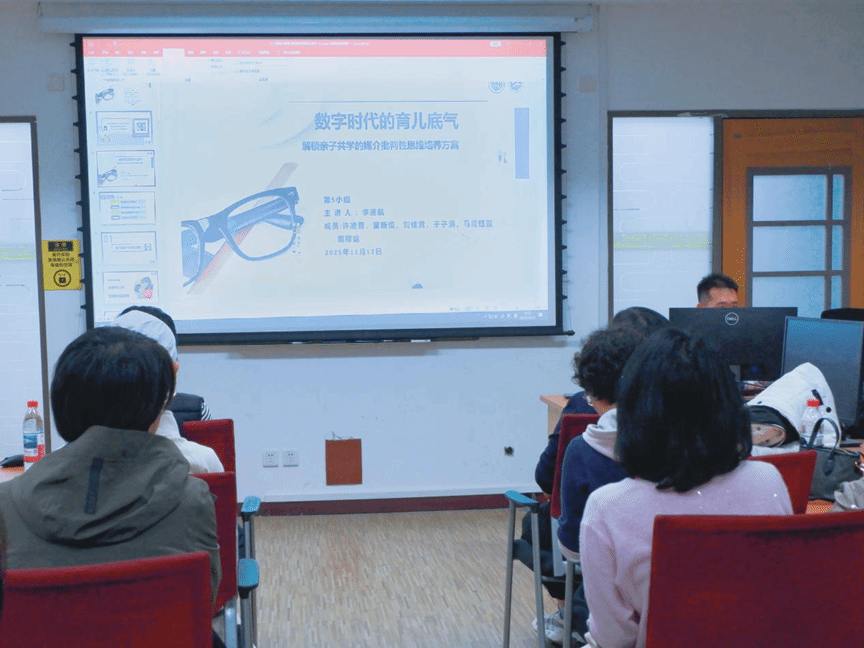

2025年11月12日下午,“数字时代的育儿底气:解锁亲子共学的媒介批判性思维培养”专题讲座在八角楼C203成功举办。本次活动由大连理工大学人文学院与大连厚朴人工智能教育研究院共同主办,人文学院副院长武文颖教授携手《新媒介素养》志愿者团队高艺宸、娜穆晗、李鉴航、许凌蓉、苗新悦、刘佳霓、于子涵、马阎钰萱,共同为近百组亲子家庭、教育工作者以及关注青少年成长的社会人士,呈现了一场兼具理论深度与实践意义的教育分享,助力家长与孩子在数字洪流中构建理性认知与情感联结。

直面挑战:数字时代的育儿新课题

在信息过载、亲子沟通受阻等现实挑战日益突出的当下,如何帮助孩子在数字浪潮中保持清醒与独立思考?如何让亲子关系在屏幕争夺中焕发新生?主持人娜穆晗从媒介批判理论出发,结合详实的《数字时代育儿底气问卷调查》数据,深入剖析当代家庭面临的信息茧房、短视频成瘾、轻信网络谣言等现实困境,阐释数字技术对儿童认知发展与家庭互动的双重影响,引导家长正视挑战,从“被动焦虑”转向“主动赋能”。

思维升级:批判性视角解码媒介内容

“堵不如导,强管不如共学。”主讲人李鉴航提出,面对技术深度融入儿童生活的现实,家长不应简单采取没收手机等强制手段,而应转变思维,将每一次屏幕使用问题转化为教育契机,重建信任、促进对话。讲座系统阐释了“媒介批判性思维”的三大核心素养,为家庭数字素养提升提供理论框架:

1.信息甄别力:通过“溯源查证-交叉比对-建立‘真相本’”三步验证法,教会孩子识破AI伪造内容,培养独立判断能力;

2.数字边界感:倡导家长与孩子平等协商,共同制定灵活、可持续的“家庭数字公约”,执行率可提升3倍;

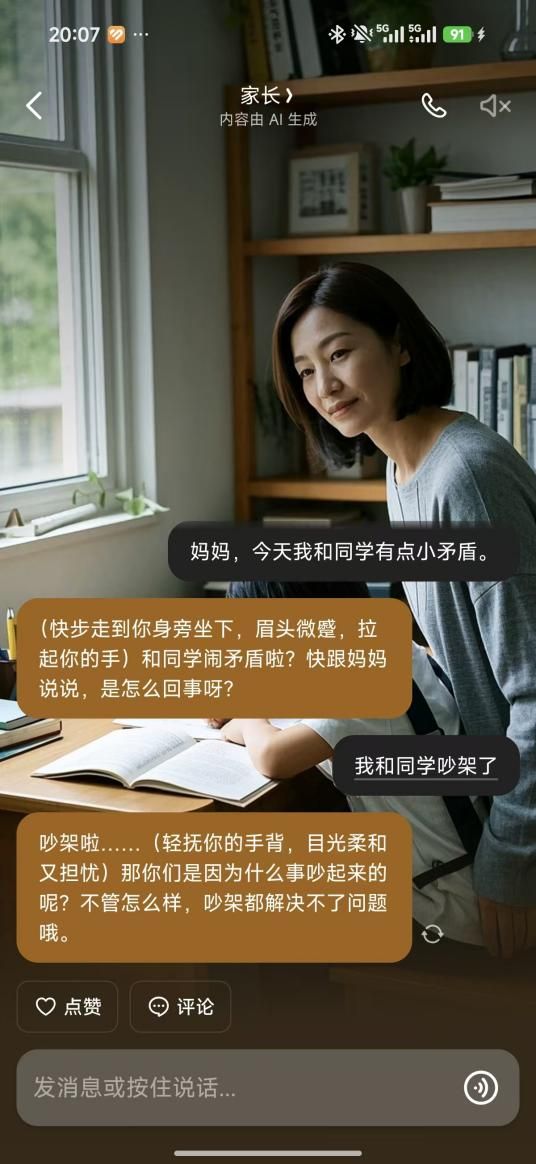

3.情绪觉察力:用“你是不是觉得……”代替“你怎么又……”,将指责转化为共情话术,让爱真正被孩子接收。

共学实践:构建家庭数字素养新范式

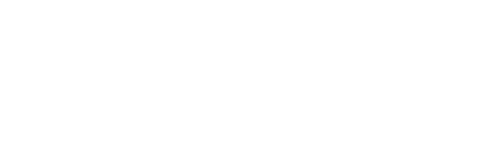

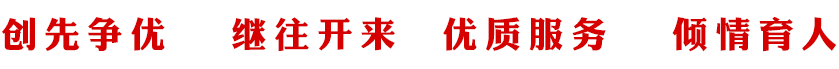

“批判性思维不是单向灌输,而是双向唤醒。”现场家长在主讲人的引导下,共同学习了豆包APP和通义APP两大AI工具的应用技巧。通过共同学习与实践,家长们不仅掌握了如何利用这些工具进行“信息的溯源追踪”,还亲身体验了“智能体的创新创造”等一系列互动性极强的任务。这一过程不仅提升了家长们对AI工具的理解和应用能力,更让科技真正融入家庭教育之中,为家庭教育的提升和发展提供了强有力的支持。

情感共鸣:从虚拟空间回归真实联结

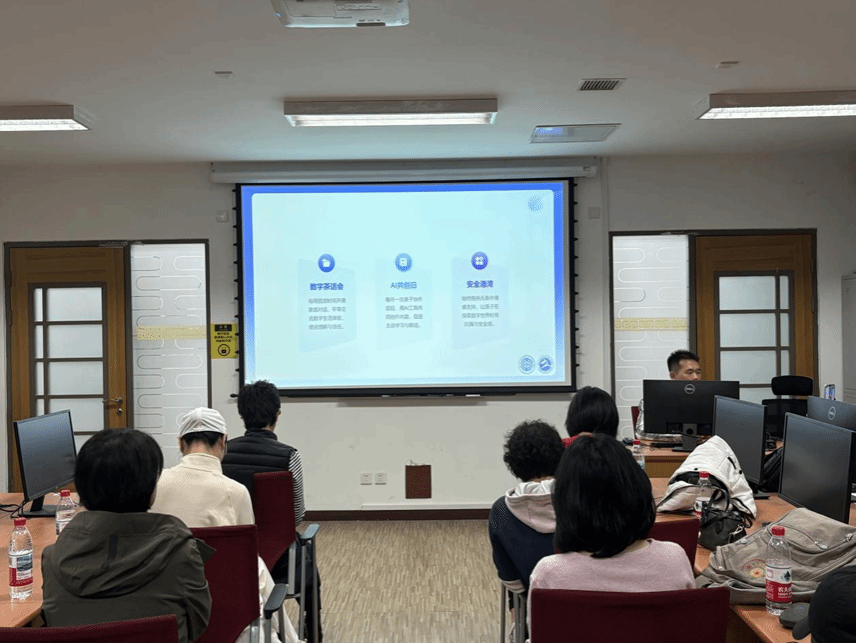

为切实推动理念落地实施,讲座提出了“三大行动倡议”,鼓励广大家庭在日常生活的点滴中,有意识地培养与实践批判性思维,以更加理性、客观的态度分析和解决问题,逐步提升整个家庭思维品质与决策能力。

·每周数字茶话会:设定固定时段,开展平等对话,共话数字生活体验;

·每月AI共创日:亲子携手,共同完成一个AI创作项目;

·永远做安全港湾:提供无条件情感支持,让孩子在探索中不惧犯错。

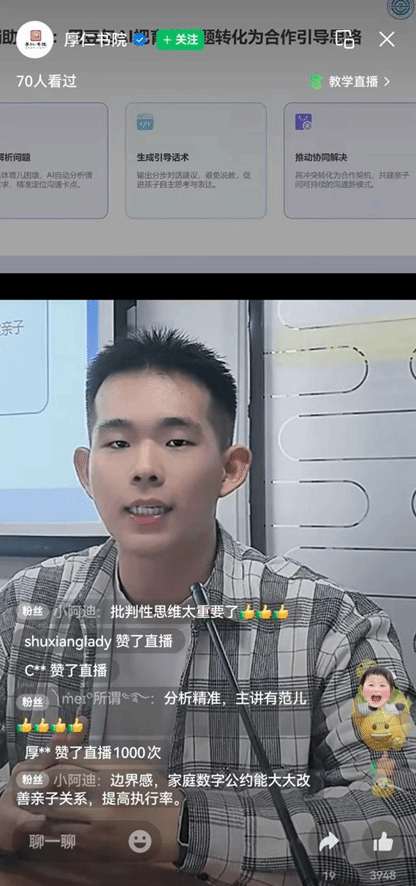

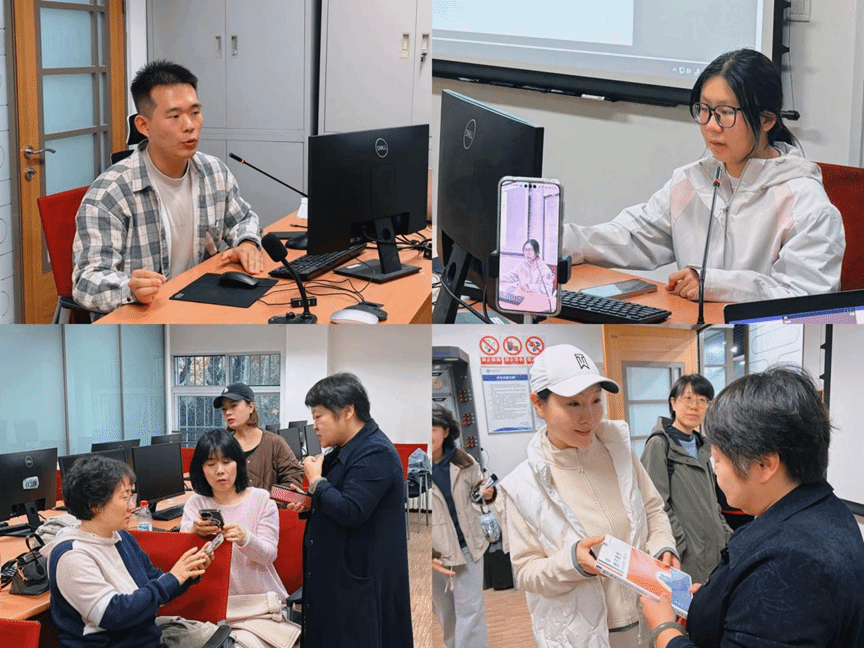

本次活动线上线下联动,通过视频号全程同步直播,吸引了线上观众的广泛关注和热烈讨论。直播过程中,线上观众积极参与互动,评论区留言刷屏不断,围绕“如何引导孩子辨别网络信息”“家庭数字公约如何落地”等话题展开热烈讨论。不少家长也实时分享自己的育儿困惑与实践经验,形成了跨屏共振、多方联动的共学氛围。观众的广泛关注和热烈讨论,不仅体现了社会对“数字素养教育”日益增长的需求,也反映出家长在媒介化社会中的普遍焦虑与积极求变的心态。有观众留言表示:“虽然没能到现场,但在家里和孩子一起看直播,本身就是一次‘共学’实践。”还有教育工作者建议,未来可以定期举办此类主题的线上沙龙或工作坊,构建一个持续学习、互相支持的家长社群。

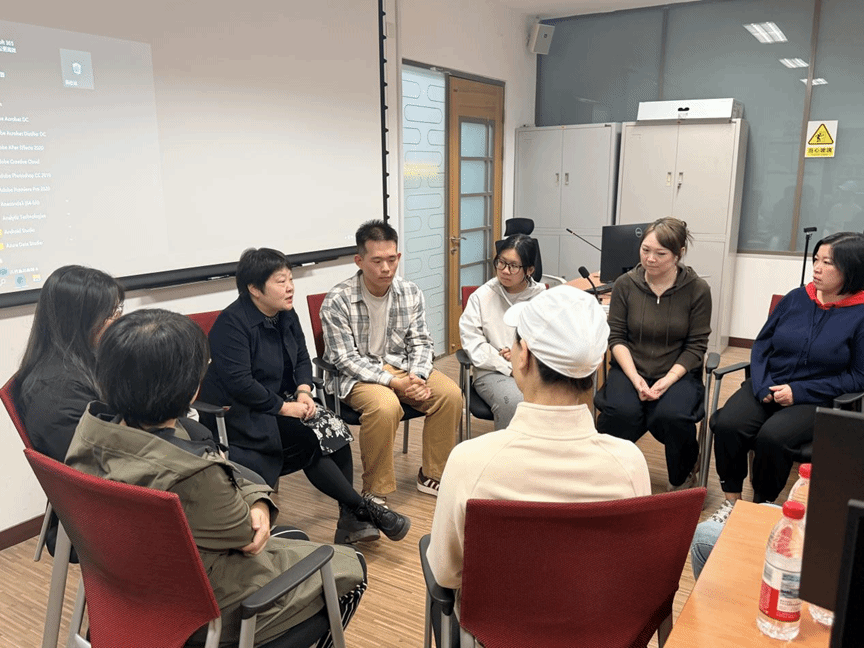

讲座尾声,武文颖教授及学生团队与现场家长进行了深入交流。武文颖教授谈到,“这不仅是一场讲座,更是一次教育创新的实践。我们希望用青年视角,为数字时代的家庭教育提供新思路。”当“教育创新”遇见“认知觉醒”,数字时代的家庭教育便挣脱了“对抗媒介”的焦虑桎梏,迈向了“共学共生”的理性新境。这改变的不仅是亲子互动的模式,更是家庭教育的底层逻辑——以批判性思维为锚,才能在信息洪流中辨明方向;以同行者姿态为伴,方能让技术浪潮成为滋养成长的养分。

作为课程改革的重要实践行动之一,2025年秋季学期共有150余名选修《新媒介素养》课程的学生参与其中,分为16个小组深入大连理工大学老年大学、大有文园社区、大连理工大学附属小学以及高新四校,开展“AI赋能·素养提升”系列实践活动。活动聚焦不同人群的实际需求与素养提升痛点,助力解决生活难题,强化数字技能。每一位大学生都化身为数字素养传播的“种子”,在服务中传播知识、在实践中深化理解。未来,大连理工大学人文学院将继续深化数字素养与家庭教育、社会赋能的融合课题,让青年力量成为连接不同群体的数字桥梁,将媒介批判性思维与实践能力辐射到更广泛的社会群体中,真正实现“以教促学、以学促用、以用促变”的教育闭环。